上棟が終わるとすぐに、各種大工工事が始まった。我が家では、電気図面が複雑になりすぎた上、一般のご家庭ではあまりない指示が描かれているためか、現場にて電気工事業者さんとの打ち合わせを依頼された。毎回記事の最後に書いていることだが、この打ち合わせは通常は存在しないので、要求しないように。一条工務店側の判断で必要となったため設定された打ち合わせである。

電気屋さんが入る初日の朝、営業担当さんと電気屋さんで集合して、まずは建て方の完成した家の中を案内された。概ね思い描いていたとおりの間取りになっていたが、やはり思っていたより狭く感じるところや広く感じるところはあった。

驚いたのは、あらかじめほぼすべての電気配線が、天井パネルに配線されて現場に届いていること。一部の配線のみかと思ったら、ほとんどすべてだそうだ。青がスイッチ系統、グレーがコンセント系統、黄色が器具系統と分けられているとのこと。電気屋さんは、天井に束ねられたケーブルをほどいて、各スイッチ、コンセントや器具へ配線を行うとのこと。

さて、今回の打ち合わせは、主に次のことを話した。

・LAN配線の集合部について

・BSアンテナの配線について

・情報ボックスの高さについて

・アースの施工について

・天井の配管(アクセスポイント用)について

・インターホンと火災報知器の接続・インターホンの設置位置について

・外部の電源取出口について

◆LAN配線の集合部について

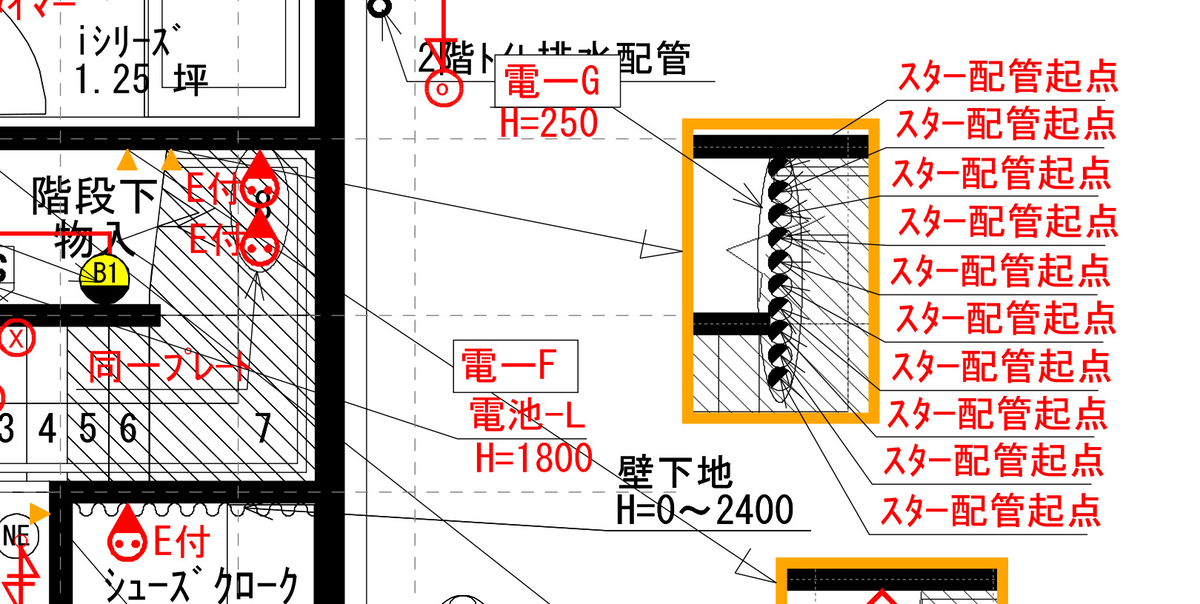

我が家では、階段下物置に情報機器をまとめて置くことにしたので、この配管処理について電気屋さんの心配ごとと相談があった。

情報ボックスは使わず、壁付けのコンセントプレートに各部屋+αからの合計10本の22mm配管が集合する。電気屋さんは「うまいことやってみる」と言っていただいたが、少し経験のある私でもどうやってやるんだろう...と思ったので、なかなか苦労しそうだ。こればっかりは配管してみないと、とのことなので、工事を進めていくうえで相談事が出てこれば連絡をもらうことにした。

◆BSアンテナの配線について

外壁をみたときに、指示したはずのBSアンテナ用の入線カバーが取り付く切り欠きないことに気がついた。担当営業さんと電気屋さんと確認してわかったのだが、図面の指示が配管引きではなく、直接配線の指示になっていた。さっそく1つ目のやらかしを発見した。

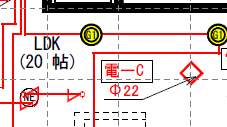

「Φ16」や「Φ22」といった傍記がない場合、直接配線とのこと。

同じく、地上波系のアンテナ配線も配管なしの指示となってしまっていた。同じ場所にあるTELやNETの引き込みはちゃんと配管の指示が記載されている。

打ち合わせ段階では、宅内のテレビ配線は直接配線でいいけど、「外部に行くアンテナ線は配管引きで」と伝えていたことや、「BSアンテナ取出」と傍記があるのでてっきり配管されるものとばかり思っていた。これは自分が承認した図面もこのとおりなので、図面作成時のミスではあるものの、承認図面なので文句は言えない。ネット系配線が直接配線だったら大問題だが、テレビなのでまぁ、やむなしとした。最悪、電話用の配管が太めのΦ22を奢ってあるので、ここに5C-2V 2本くらいなら放り込めそうである。

◆情報ボックスの高さについて

上記のとおり、情報ボックスはテレビの分配器とブースターのみを収めることにして、階段下物置に設置することにした。しかし、てっきり頭上の高さに設置されるものと思っていたら、高さ指定が1FL+1350となっていた。目線の高さである。2つ目のやらかし。

結果的に言えば、階段下物置なので、階段の仕上がりがあり、更に一条工務店で採用されている情報ボックスは上に蓋が開くタイプのため、これらを考慮するとこの高さになるらしい。しっかりイメージできていたらもう少し設置場所を工夫したかもしれない。電気屋さんのはからいで、階段の仕上がりを見てできるだけ上げてつけておく、と言って頂けたものの、上げられても数センチなので、どうにもならない。

◆アースの施工について

接地についてはしっかりとしてほしかったので、施工方法について訪ねた。通常は、ホールダウン金物にアース接続をするらしい。ホールダウン金物は基礎内の鉄筋と接続されているため、これでD種接地はほぼ間違いなく落ちるとのこと。万が一落ちない場合はアース棒を施工するが、接地抵抗は測定し、必ず内線規定やD種接地はクリアするように施工するとのことなので安心した。広く基礎内に地面と並行にある鉄筋に落とすということは高周波的にもありがたいことなので、納得した。ちなみに、太陽光発電を採用するとC種接地となるらしい。これを知っていたら、「太陽光は設置しないけどC種接地で」と依頼していたのに...。さすがに一般家庭でC種接地は求め過ぎかと思って遠慮していたところだった。

◆天井の配管(アクセスポイント用)について

1階と2階にそれぞれ1箇所ずつ、天井に配管を指示した。アクセスポイント用である。

指示としては、Panasonicのミニプレートを設置してもらい、実際にアクセスポイントを取り付けるときはプレートを取り外して穴をアクセスポイントで隠すつもりだった。電気工事屋さんにそのことを話したら、なるほどね、といってもらえた。しかし、Panasonicにはミニプレート用のコンセントボックスがなく、ミニプレートを使う場合は挟み込み金具で固定することになる。挟み込み金具での固定になることは事前の打ち合わせで承諾していたのだけれど、現場の電気屋さんは少々心配な様子。配管の固定がプレートの裏付近にサドルで固定しておくしかなく、後で配線を通すときに、天井のボードには小さな穴しかない(コンセントプレートやコンセントボックスと配管が接続されない)ため、確実に配管から出た配線をキャッチできる保証がない。もしかしたら配管したのに配線できないなんてことも...。一条工務店の天井は石膏ボードの二重貼りなので、確実に苦労するだろうとのこと。電気屋さんと相談すると、やはり天井の梁にコンセントボックスを固定しておいて配管を確実に接続しておいたほうがよいだろうとの結論に至った。現場での変更も支障ないとのことだったので、通常の1コ用のコンセントプレート(ADVANCE)に変更してもらうことにした。

◆インターホンと火災報知器の接続・インターホンの設置位置について

我が家のインターホンは、PanasonicのVL-SVE710KSとした。

panasonic.jp

また、火災報知器はすべて標準品からワイヤレス連動品に変更して、さらにこのインターホンと接続できるようにしている。これの仕様や、設置位置について確認をした。モニターが7インチと大きいので、スイッチプレートとどのように位置揃えをするか悩むとのことだったけれど、電気屋さんのおすすめの方法にしておいた。

◆外部の電源取出口について

外構(カーポート用照明、カーポート用コンセント、庭灯用として、宅内のスイッチから伸びる(コンセントは直結)配線をし、壁面のBOX止めの指示がしてある。

しかし、これまた壁面に配管の出口がなく、配線されるか不安だったので施工方法について確認した。すると、お風呂の壁は配管できないルールがあるので、少し特殊な配線をするため、外壁に配管の口がないとのこと。間違いなくボックスがつくように指示は理解しているとのことだったので、安心した。

大まかに以上の打ち合わせをした。どちらかというと意識合わせという感じ。電気配線によほどのこだわりがあるように見えたため、気遣い半分、言質を取る半分といったところだろうと思う。しかし、施工前に気になっていたことをいろいろ確認できてよかった。打ち合わせ中は担当営業さんはおいてけぼりでぽかーんとしていたが、電気屋さんと直接話しができてよかった。電気図面は穴が空くほど眺めた(それでも見落としがあったけれど)ので、大体は頭に入っていたため、「図面頭にはいってますね!」と褒められたときはちょっと嬉しかった。

この日は同時に、水道屋さんが配管工事、屋根屋さんがスレートを貼る工事をやっていて、現場はとても賑やかだった。施主が現場に立ち入るので差し入れをもっていったが、こんなに賑やかだとは思わずにちょっと焦った。その他、気づいたら水切りがすでに施工されていたし、現場施工のタイル付きサイディングが搬入されていた。工程では屋根ふきが終わるとタイルも施工されていくようなので、外観がどんどん完成に近づいていくのが見えそうだ。

※当ブログに記載の内容は、当方固有の条件・契約時期等での内容であり、契約ごとに異なる場合があります。当ブログに記載の内容を根拠に商談を行うことはご遠慮ください。